关注微信公众号

QQ群:831045818

南陵古镇弋江老街

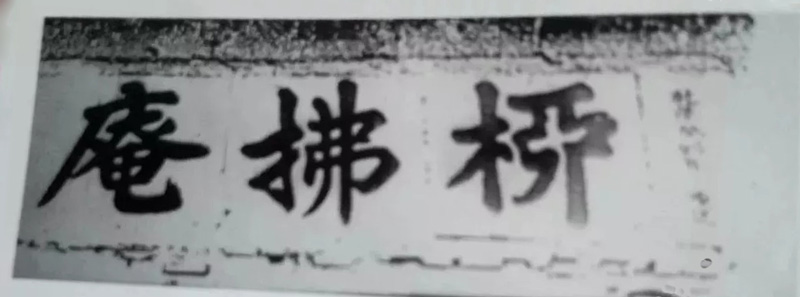

开首两句便描写了一派生意盎然的早春景色。第二联“九华山路云遮寺,青弋江村柳拂桥”,上句写山间,下句写水边,静景中包含着动态;下句描绘绿水环绕着清弋江村,春风和煦,杨柳轻拂桥面,最能体现地方风物特色,尤为南陵人士所喜爱。杜牧当年曾为村中一庵堂命名为“柳拂庵”,并为之书写匾额,相传他还在庵院内手植柏树一株。优美的诗章和参天的古柏相得益彰,曾为南陵胜景之一。此柏树历经千年沧桑,树围三人方能合抱。据说清末遭雷击,但仍挺拔遒劲,虬枝盘空,可惜毁于“文革”十年动乱之中。

此外,杜牧还曾浏览县城北街的龙会桥一带,留下了《安贤寺》-诗。据民国本《南陵具志》记载:城北二里有开化寺,唐为安贤寺。“其寺水池围绕,松萝郁茂,旧名谢家池”。此地东临漳水,岸柳依依;亭台映倒影,古刹响钟声,环境极为幽美。唐代大诗人李白晚年遭受政治上的沉重打击之后,疾病缠身,为休养身体,在重返江东时就寓居在南陵城北安贤寺附近,并写了《游谢氏山亭》-诗,描述了此地春光美景。以俊赏驰名的杜郎,当然要到此一游,而且会情不自禁地吟诗赞美了。诗云:

谢家池上安贤寺,面面松窗对水开。

莫道闭门防俗客,爱闲能有凡人来。

南陵城北龙会桥

诗以通俗流畅的语言,为我们描述了安贤寺清幽的环境。常言道:清幽之景即美景,故安贤寺深为骚人、游客所喜爱了。

龙会桥旁原航管站

清初著名诗人施闰章浏览龙会桥文澜亭时,吟诗称道“异代诗留李杜才”,所云李杜诗即是指李白的《游谢氏山亭》和杜牧的《安贤寺》诗。但遍查《全唐诗》和《樊川文集》均未见杜牧此诗,只见于民国本《南陵县志·艺文志》,应为杜诗拾遗,这也是《南陵县志》的一个贡献了。

漳河边残存的古徽建

把杜牧在南陵的诗作定为以上三首,已是人们的共识,笔者在10年前的《历代咏南陵诗词三百首》一书中也持此观点。但学无止境,这也尚有可商榷之处。清代道光本《繁昌县志》卷十七“艺文志”中,有一首题为《灵山寺》的诗,作者署名为杜牧。且先看全诗:

西岩一径不通樵,八十持杯未觉遥。

龙在石潭闻夜雨,雁移沙渚见秋潮。

经函露湿文多暗,香印风吹字半销。

应笑东归又南去,越山无路水迢迢。

这首诗所写的灵山寺在繁昌县西北四十里的灵山。山前有战鸟圻,一名灵山墩。据《寰宇方舆记》载,东晋大将桓温在赭圻筑城,常常担心敌人偷袭,听到山下鸟声嘈杂,以为敌军杀到,一时军心惊慌,故名战鸟圻。灵山寺在山顶,殿阁成群,气势恢宏,相传为时年八十的杯渡禅师在此修建,香火历代延续。这首诗的首联点明寺庙位于山势险峻之地,赞扬禅师来此不辞辛劳。领联写寺庙环境,潭雨龙吟,秋潮雁飞,凸显其幽静、神秘。颈联描写寺内经书潮湿和文字暗淡,暗示寺庙古旧。尾联抒发对前程山高水远的惆怅。由于繁昌在唐代未独自立县,隶属于南陵,因而咏灵山寺即咏南陵。杜牧既然到过南陵城北的安贤寺,再慕名往距此不远的灵山寺也就不足为奇了。

漳河边残存的古徽建

但是,对于这首诗的作者却是有争议的。《全唐诗》定为和杜牧同为晚唐诗人的许浑所作。查许浑为洛阳人,太和六年(832)登进士第,历任当涂、太平县令,他到过南陵留有诗作,也有可能来到灵山寺。由于缺乏有力的证据,所以我们只能说对于这首诗,杜牧只有一半的著作权了。

清代南陵诗人刘开兆在《青弋江棹歌》组诗的第二首中写道:

杜牧风流步屐遥,柳丝婀娜小蛮腰。

而今憔悴江潭上,不见青青柳拂桥。

杜牧为柳拂庵所题匾额

诗人怀想当年的风流才子杜牧在青弋江畔漫步流连,古道边,石桥上,青青柳丝随风飘拂,犹如婀娜多姿的妙龄女郎(小蛮是唐代白居易的舞女),扭动腰肢翩翩起舞。可如今江潭之上,一片萧条冷落,哪里能寻觅到昔日的踪影呢?读罢此诗,掩卷沉思:李白、杜牧等来陵,挥毫赋诗,为南陵山水增色添彩,诚为欣慰;但往事已矣,胜迹难寻,又让人慨叹系之。

关注"都市百货" 了解南陵

微信咨询wanglf2r(不拉群 发广告者勿加)

0

0

0

0

2021年南陵计划生育补贴

2021年南陵计划生育补贴 南陵2021年度独生子女保健费名单

南陵2021年度独生子女保健费名单 南陵2021年四员扶贫公益性岗位补

南陵2021年四员扶贫公益性岗位补 南陵2020年度农机购置补贴名单

南陵2020年度农机购置补贴名单 南陵2021年农业补贴名单

南陵2021年农业补贴名单 南陵县2021年扶贫小额信贷

南陵县2021年扶贫小额信贷 南陵2021年城乡居保财政代缴和另

南陵2021年城乡居保财政代缴和另 2020年南陵创业担保贷款名单

2020年南陵创业担保贷款名单

热门评论